Иван Кулибин: русский гений, опередивший время

_____

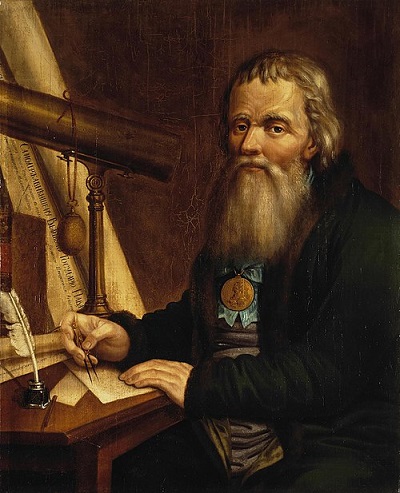

Портрет И. П. Кулибина кисти П. П. Веденецкого (Эрмитаж)

Рождение мечтателя

Когда 21 апреля 1735 года в семье нижегородского мещанина Петра Кулибина родился сын Иван, никто не мог предположить, что этот мальчик станет живым воплощением русской смекалки. Дом Кулибиных стоял в живописном Подновье – там, где крутые волжские берега создавали ощущение, будто сама природа вдохновляет на нестандартные решения. С детства Ваня наблюдал, как бурлаки, согнувшись в три погибели, тянут против течения тяжелые баржи. Уже тогда в его голове начали рождаться первые идеи: "А нельзя ли сделать иначе?"

Ученические годы: от колоколов до сложных механизмов

Образование Кулибина ограничилось уроками дьячка Успенской церкви, но настоящей школой для него стала жизнь. В 12 лет он уже мастерски разбирал и собирал церковные часы, в 15 – чинил сложные механизмы у местных купцов. Его страстью стали всевозможные механические устройства. А также колокола - юный Кулибин мог часами изучать их акустические свойства, что позже помогло ему создать уникальные музыкальные автоматы.

Отец видел в сыне продолжателя мучного дела, но судьба распорядилась иначе. В 1767 году, когда Ивану было 32 года, он завершил работу над своими знаменитыми часами – настоящим шедевром микроинженерии. В корпусе размером с гусиное яйцо помещались:

-

Основной часовой механизм

-

Автоматический бой

-

Миниатюрный органчик с 12 мелодиями

-

Крошечный театр с движущимися фигурками

При дворе Екатерины: между признанием и непониманием

Когда в 1769 году Кулибин преподнес эти часы императрице, пораженная Екатерина II воскликнула: "Да вы, батюшка, настоящий волшебник!" и назначила его главным механиком Академии наук с фантастическим по тем временам жалованьем – 1200 рублей в год.

Но двор быстро охладел к изобретателю. В то время как европейские просветители восхищались его работами (шведский король Густав IV специально приезжал познакомиться с русским гением), российские вельможи видели в Кулибине лишь забавного чудака. Его длиннополый кафтан, окладистая борода и просторечные выражения стали предметом насмешек.

Великие проекты: от мостов до вечного двигателя

Одним из самых амбициозных проектов Кулибина был мост через Неву. В 1776 году он представил модель деревянного однопролётного моста длиной почти 300 метров. Конструкция была революционной: вместо привычных опор — изящная арка, способная выдержать огромную нагрузку.

Кулибин не просто начертил проект — он построил уменьшенную копию. Его модель (в 1/10 натуральной величины) успешно выдержала испытания с нагрузкой в 3870 пудов (63 тонны). Академия наук признала расчёты «блестящими». Екатерина II наградила изобретателя золотой медалью… но мост так и не построили. Власти сочли проект слишком смелым, а может быть, просто не верили, что такое вообще возможно.

Проект моста через Неву

И. П. Кулибина (1776)

Модель простояла во дворе Академии семнадцать лет, потом её перенесли в Таврический сад, где она постепенно разрушилась. Лишь спустя столетия инженеры признали: Кулибин был прав. Современные инженеры подтверждают: его расчеты были безупречны. Просто изобретатель опередил время...

Человек, который хотел облегчить труд

Кулибин не был кабинетным теоретиком — его изобретения рождались из желания сделать жизнь проще. Он создал «водоход» — изобретение, которое могло избавить тысячи бурлаков от каторжного труда. Судно с водяным колесом, используя энергию течения, двигалось против потока. После успешных испытаний на Волге проект... положили под сукно. Бурлацкий промысел был слишком выгоден подрядчикам - а внедрение "водохода" требовало значительных затрат...

Также Кулибин разработал «самобеглую коляску» — прообраз современного веломобиля с педальным приводом, маховым колесом для плавности хода, прообразом коробки передач, подшипниками качения, тормозной системой...

Сконструировал лифт для Зимнего дворца с винтовым механизмом...

За 2 года до изобретения Шаппа Кулибин разработал систему передачи сигналов на расстояние. Но чиновники и это сочли "ненужной забавой"...

Бюрократическая машина империи оказалась неповоротливее его механизмов. Водоходы не внедрили, самобеглая повозка осталась диковинкой. Даже его оптический телеграф, который мог бы ускорить связь между городами, власти проигнорировали.

Примечательно, что: в 1833 году Чарльз Бэббидж использовал принципы Кулибина при создании первой аналитической машины. Его расчеты мостовых конструкций применялись при строительстве Бруклинского моста, а водяное колесо водохода стало прообразом современных гидротурбин...

Трагедия гения: между славой и забвением

Кулибин прожил долгую жизнь, но последние годы были для него трудными. В 1801 году новый император Александр I уволил 66-летнего Кулибина из Академии наук "за ненадобностью". Вернувшись в Нижний Новгород, изобретатель продолжал работать, хотя жил в крайней нужде. Его последний проект – "вечный двигатель" – поглотил все сбережения, но так и не был завершен....

Умер Кулибин в бедности 30 июля 1818 года. На похороны не хватило денег – вдове пришлось заложить последние стенные часы и занять 175 руб.. Но провожали Кулибина всем городом: для нижегородцев он был не просто чудаком, а человеком, прославившим их землю...

Сегодня его имя знает каждый школьник. Его имя стало нарицательным и им называют улицы, корабли и даже астероиды. Но главное наследие Кулибина — не конкретные изобретения, а сам дух новаторства. Он доказал, что талант может родиться в любой семье, в любом городе. Что Россия способна рождать гениев, даже если не всегда готова их принять.

Его история — это история человека, который видел будущее, но жил в мире, ещё не готовом к этому будущему. И в этом — его трагедия и его величие..

Текст создан DeepSeek и rusfact.ru

- 587 просмотров